別項 ヒトの目・動物の目 -サルから学んだこと-

これは本年(2022年)6月、出身高校の自然環境フォーラムで講演したときのレジメである(文献の削除等、本エッセイ用に少々修正を加えた)。講演では、今日までの60余年間の自然行脚で野生から学んだ私にとって最も重要な三つの点、競争の対局の論理、すみわけ理論、種の誇りという概念、について話したが、これから書くエッセイの根底にも、当然これらの自然認識があるわけで、読者にもその概要を知っておいてもらえれば、と思ったからである。

ヒトの目・動物の目 -サルから学んだこと-

私たちヒトの目に自然(自然環境、動植物の世界)はどう映っているのか。脳裏に刻まれたその映像を通してどのような認識が成立しているのか。一方で動物たちは————。

1.ニホンザルから学んだこと

1)日本のサル学の歴史

世界に先駆けて我が国にサル学が誕生したのは戦後まもない1948 年末のことです。今西錦司先生と宮地伝三郎先生という両巨頭の指導のもと、サル学第一世代の伊谷純一郎先生や河合雅雄先生らが獅子奮迅の活躍をし、それと並行して、野生のサルを餌付けし観光資源として一般に公開する施設、野猿公苑が各地に誕生します。

餌付いて人馴れしたサル1頭1頭を個体識別して研究した結晶、伊谷著『高崎山のサル』と河合著『ニホンザルの生態』がベストセラーになります(河合先生の本はこの春講談社学術文庫として再刊)。これらの本の強い影響で、ニホンザル社会に関して人口に膾炙した用語(概念)がボス、リーダー、順位序列、役割分担、同心円二重構造などです。

2)私のサル研究

このような歴史からいえば私は第二世代になりますが、サル学を始めた当初から野猿公苑のサルや動物園のサル山のサルには全く興味や関心を覚えず、人っ子ひとりいない自然でのフィールドワークに熱中。1962 年からは宮城県金華山と青森県下北半島で、1968 年からは石川県白山山域で調査を開始。これら三つのフィールドでは、60年以上が経った現在もまだ継続調査中です。

3)サルとの付き合い方

大自然の中で来る日も来る日も群れの全体をひたすら眺め続けます。そんな日々の積み重ねを通して、やがて第一世代の先生方が言われたことを否定する結論に至ります。サルの群れにボスはいないしリーダーもいない。役割分担もないし順位序列も血縁性もない。したがって同心円二重構造もない。それは、私がヒトの目からサルの目へと少しずつ近づいていけたからでしょう。

4)サルから学んだこと

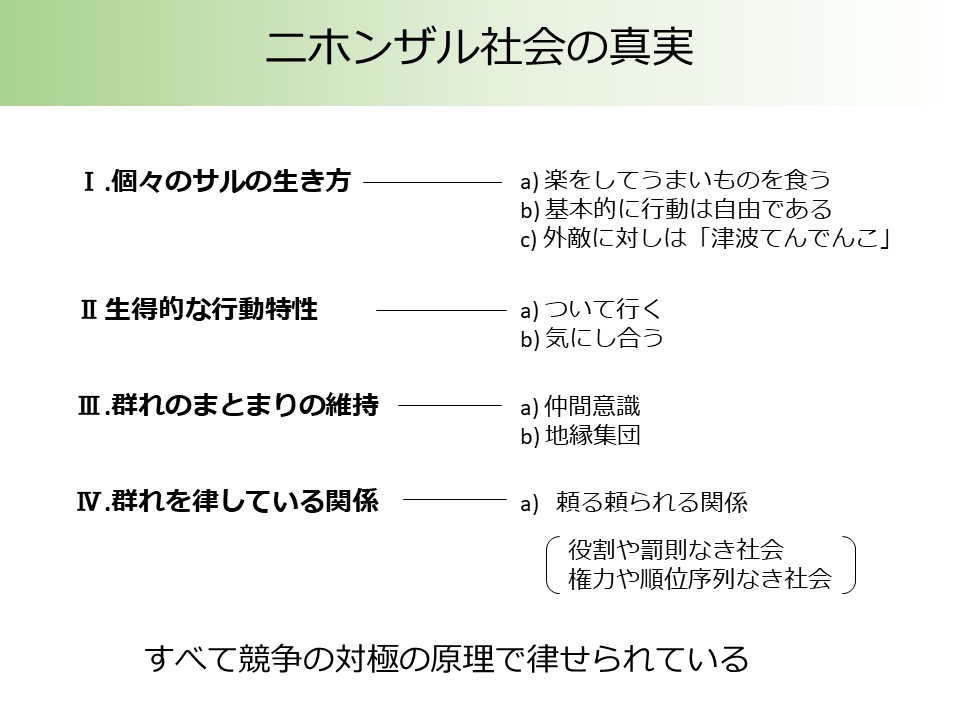

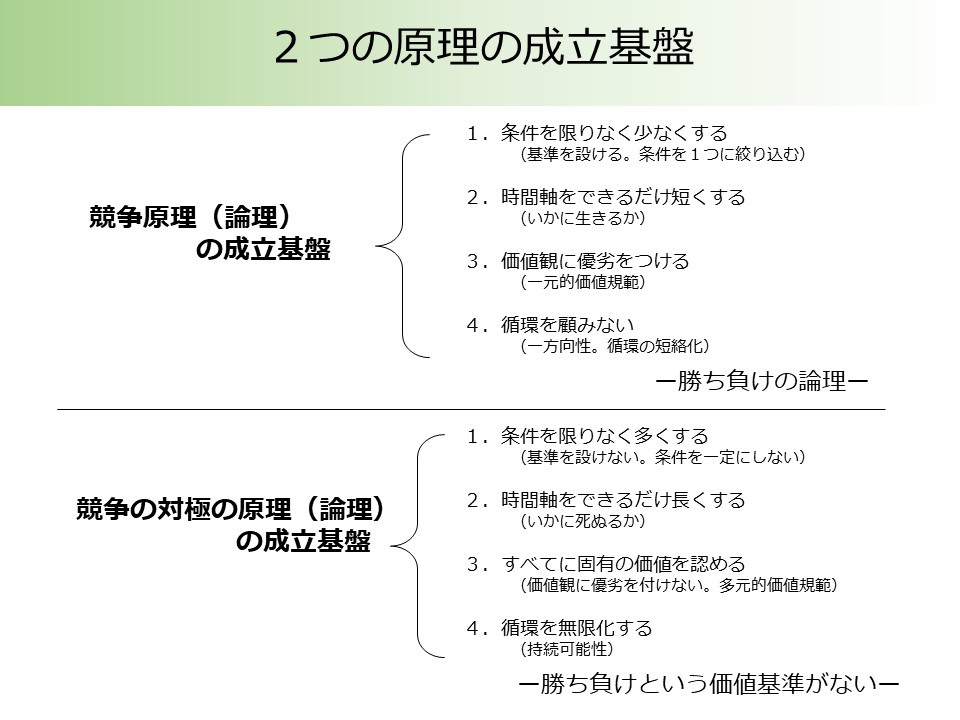

人に煩わされず悠然と暮らす野生のサルの群れは、生得的に備わったついて行く、気にし合うという二つの行動特性を基盤に、仲間意識と頼る頼られる関係で成立しています(資料1)。そして、かれらの生きざまの根本を律するのは、私たちヒトの自然認識の中に厳然と存在する競争原理(論理)とは対極の原理(論理)であることに行き着きます(資料2)。この論理(サルの目)に十分馴染んだあと、興味の赴くままにあれやこれや考えを巡らせると、例えば、自然に密着して生きた縄文人と稲作に人生を賭けた弥生人の価値観の違いが鮮明に見えてきます。アンデス高原で暮らすインカの末裔たちの物々交換の市がなぜ⾧時間に及ぶのかもすんなり理解できます。宮沢賢治の童話の一つ「祭の晩」でたった2本の串団子が山ほどの薪と同価値だということも納得がいきます。

2.アマゾンのサルたちから学んだこと

1)アマゾンでの調査

私はアマゾンのサルたち(新世界ザル)からも学びました。1963 年から1967 年の5 年間、東アフリカの無人の原野(疎開林)で野生チンパンジーを調査したあと、1971 年から2002 年まではアマゾンのやはり無人の熱帯雨林のあちこちにフィールドを設営しては、かれらの調査をしました。日本にはニホンザル1種しかいませんが、アマゾンの奥地には8種以上、最大で12種ものサルが同所的に生息する森が広がっています。私はそこでニホンザルと同様、かれらの日常生活を厚い三次元の空間、熱帯雨林の地上からのみならず、中程やてっぺんから眺め続けました。

2)すみわけ

そうしながらかれらの目に近づけるようになると、アマゾンが多種類のサルを生んだのは、進化の時間軸の中でたがいにすみわけてきたからだということを学びます。

このすみわけは、ニホンザルの生きざまで述べたと同じ競争原理の対極の原理(論理)に、また、種は対立するものではなく相補的だという今西先生が提唱されたすみわけ理論にも通底するもので、競争原理に基く進化理論(最近では損得勘定優先の社会生物学や利己的遺伝子、ネオダーウィニズム等)では説明できませんし、実際かれらが生きているのはそんな世知辛い世界ではありません。

アマゾンのサルたちの目を通してこのことを学んでからは、アマゾンの昼なお暗い熱帯雨林に埋没していた生物多様性が鮮明に生き生きと輝いて私の目に飛び込んできます。例えば、生物多様性を支える一つである共生とは、2種の生物があまりにたくさんの生物種がうごめく環境の煩わしさや鬱陶しさを回避する、進化が生んだ知恵の一つといっていいでしょう。擬態や保護色も同じ次元の現象です。

3)種の誇り

アマゾンのサルたちはどの種も樹上こそ我が命といわんばかりの誇らしげな(偉そうな)日常を繰り広げています。クモザルやウーリーモンキーなど体重が8kg ほどの大型のサルはもちろんのこと、手の平に乗るほどに小さなタマリンやマーモセットでさえ、ジャガーやピューマやオセロットなどの捕食者を見つけると、木々の枝から枝へ勢い良く飛び回りながら大声を張り上げ、かれらが立ち去るまで茶化し続けます。

そんなかれらが、種ごとに固有の価値観を持っていることも学びます。それは種の誇りとも呼び得るものです。例えば、クモザルの極端に⾧くて太い纏綿性(てんめんせい)を持った尾(資料3)は、熱帯雨林の樹間をだれよりも速く移動できる楽しさや誇らしさを保証しますが、生活する上では取り立てての利益をもたらしません。大きくて空洞の舌骨(資料4)を持つホエザルはアマゾン一の大声の持ち主で、よだれを垂れ流しながら飲まず食わずで何時間も大声を張り上げ、群れの全員が踊り続けます。その様はブラジル・リオのカーニバルを見るようで、陶酔の境地にあるとしか表現のしようがありません。種の誇りは環境への適応(包括適応度)というネオダーウィニズムの大変重要な概念とは無関係で、すみわけによる種の誕生(種分化)と同時に、その種に備わった固有の身体的特徴なのです。

ここでサルの目からツノゼミの目に変えてみます。ツノゼミは体⾧が5mm から1cmほどのごく小さな昆虫で、日本には数種しかおらず、ごく目立たない存在ですが、アマゾンでは設営したフィールドごとに30 種はいました。そして、それぞれが大小さまざまなアリやハチ、植物の棘や枯葉や芽鱗、虫の抜け殻やイモムシの糞など、ありとあらゆるものに擬態して絢爛豪華なミクロの世界を繰り広げています。種ごとの目を見張る精緻さは、アマゾンのツノゼミが誕生以来持つ擬態を楽しむ、擬態の比べっこをして遊ぶという種の誇りのなせる業でしょう。

今西先生は『主体性の進化論』の中で種は変わるべくして変わるといい、人類進化に関しても、ヒトは立つべくして立ったと主張されていますが、種の誇りからいえば二足で直立して歩くこと、それはヒトがアフリカの森林でゴリラやチンパンジーとの共通の祖先からすみわけて進化した、そのときから備わった特徴だといえます。

化石人類を含めヒトの定義は直立二足歩行ですが、もっと正確にいえば直立姿勢での二足ストライド歩行とストライド走行(大股歩きと走り)で、よちよち歩きやはね跳び走りなどは含まれません。そして、この大股歩きと走りこそ、8 万年ほど前にアフリカを出たホモ・サピエンス・サピエンス(私たちヒト)が、ベーリング海峡を渡って5 万年後には早々と南米大陸の南端まで到達できた一番の要因にほかなりません。種の誇りはヒトだろうとホエザルだろうとツノゼミだろうと、種ごとに固有の尊厳を付与し、豊かで活気溢れる生命を保証します。

現在、世界中の人々が日常生活の中に取り入れている運動の類で、老若男女を問わず圧倒的に多いのがジョギングと散歩(散策)や山登りである事実も、ヒトの種の誇りからすれば頷けるでしょう。そうする人たちの淡々とした表情にはゆとりがあります。

4)ニホンザルの種の誇り

ここでニホンザルに戻ります。かれらにとって種の誇りとはなにか。

サル類(霊⾧類)のほとんどは樹上生活をしています。サルが他の哺乳類とは樹上と地上とにすみわけることで誕生したからで、後肢の方が前肢に比べ⾧くて太く、筋肉も発達しています。ですから地上を歩かせると前のめりの腰高姿勢になり、つんのめるかよちよち歩きかピョンピョンと後肢でのはね跳び走りになりますし、長い尾も邪魔そうです。その中でニホンザルは、地上を歩く際の前後肢の⾧さがほぼ等しく背中が水平で、しかも尾は極端に短くなっています。この体形での端正で颯爽とした四足歩行こそが種の誇りです。そうでなければ、熱帯起源で50 万年ほど昔に北九州か西日本に渡来したかれらが、一年の半分も雪に閉ざされる寒冷気候などものともせず、本州最北の下北半島の突端まであっという間に到達できるはずがありません。

以上、端折りに端折って私が野生から学んだ事柄について書きましたが、自然の保全や動植物の保護、そして地球温暖化の問題にも、理性(合理的思考)と共に感性(生命あるものへ寄り添う情熱)をもって取組む、楽しくふくよかな道の拓けることを願って止みません。